Entretien avec Christopher Gérard

Propos recueillis par Pierre Saint-Servan

Ex: http://archaion.hautetfort.com

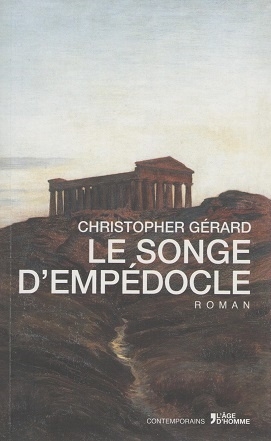

Au mois de mars MMXV, à l’occasion de la réédition de mon roman Le Songe d’Empédocle, j’avais répondu aux questions de Pierre Saint Servan, critique littéraire et journaliste à Novopress. En voici le texte légèrement remanié.

Vous écrivez de votre héros, le jeune Padraig, « à quinze ans, il était déjà un émigré de l’intérieur ». Qu’a donc ce monde moderne pour susciter ainsi chez les esprits les plus vifs ou les plus sensibles un tel sentiment de rejet ? Ou peut-être que n’a-t-il pas ?

Comme le remarqueront les lecteurs du Songe d’Empédocle, le jeune Padraig est du genre à avoir « la nuque raide », pour citer l’Ancien Testament, une fois n’est pas coutume. Je veux dire que ses origines hiberniennes et brabançonnes ne prédisposent en rien cet homme archaïque à la soumission, fût-elle grimée en divertissement festif, ni à la docile acceptation des dogmes, quelle que soit leur date de fabrication. Druide et barde à la fois, il ne peut que suffoquer dans l’étouffoir spirituel que représente son époque, définie en ces termes par le regretté Philippe Muray : « Le grand bain multicolore du consentir liquéfiant ».

Comme le remarqueront les lecteurs du Songe d’Empédocle, le jeune Padraig est du genre à avoir « la nuque raide », pour citer l’Ancien Testament, une fois n’est pas coutume. Je veux dire que ses origines hiberniennes et brabançonnes ne prédisposent en rien cet homme archaïque à la soumission, fût-elle grimée en divertissement festif, ni à la docile acceptation des dogmes, quelle que soit leur date de fabrication. Druide et barde à la fois, il ne peut que suffoquer dans l’étouffoir spirituel que représente son époque, définie en ces termes par le regretté Philippe Muray : « Le grand bain multicolore du consentir liquéfiant ».

Eh bien, le Vieil-Européen qu’est Padraig ne consent ni ne baigne ! Il surnage en recrachant une eau souillée. L’inversion des valeurs, l’ostracisme contre toute verticalité, le règne des parodies, la prolétarisation du monde meurtrissent ce clerc obligé de vivre dans une clandestinité supérieure.

Vous le savez aussi bien que moi : il n’est jamais drôle de participer au déclin d’une civilisation. Dans son Introduction à la métaphysique, Martin Heidegger dit l’essentiel sur l’âge sombre qui est le nôtre : « Obscurcissement du monde, fuite des Dieux, destruction de la terre, grégarisation de l’homme, suspicion haineuse envers tout ce qui est créateur et libre ».

N’oublions pas non plus que notre ami Padraig vit à Bruxelles, capitale de la Fédération, dont la bureaucratie tentaculaire construit ce trou noir où s’évapore l’homme de chair et de sang…

Alors qu’elles irriguent toute votre œuvre et – nous le devinons – toute votre vie, comment fûtes-vous confronté à la culture antique et aux traditions européennes ? Cette eau irriguait-elle encore votre famille ou avez-vous dû remonter à contre-courant jusqu’à la source ?

La Belgique, nos voisins français l’ignorent souvent, est un pays fort singulier, difficile à comprendre, car encore très médiéval, traversé de clivages qui peuvent (à tort) prendre l’apparence de frontières : la langue, l’argent (comme partout), la sensibilité philosophique. On appartient au réseau catholique, soit au réseau laïc – ce qui conditionne le choix de l’école, de l’université, et donc du milieu fréquenté. Du conjoint aussi. Né dans un milieu déchristianisé depuis le XIXème siècle – des socialistes purs et durs qui, en 1870, par solidarité avec la Commune, descendirent dans la rue avec le drapeau rouge – je suis le fruit de l’école publique, et fier de l’être. J’ai étudié à l’Université de Bruxelles, créée peu après notre indépendance en réaction à la mainmise du clergé sur l’enseignement.

Par tradition familiale et scolaire, j’appartiens à ce milieu anticlérical (mais non plus socialiste, même si mon grand-père était, comme tant d’autres anciens combattants, monarchiste de gauche) qui a ses ridicules et ses grandeurs, comme la bourgeoisie catholique. Dès l’âge de douze ans, j’ai eu la chance d’étudier le latin à l’athénée (et non au collège – clivage oblige), un latin exempt de toute empreinte chrétienne : l’Antiquité, la vraie, la païenne, m’a donc été servie sur un plateau d’argent par des professeurs d’exception, de vrais moines laïcs que je ne manque jamais de saluer. Comme en outre, j’ai participé dès l’âge de treize ans à des fouilles archéologiques dans nos Ardennes, le monde ancien m’a très vite été familier.

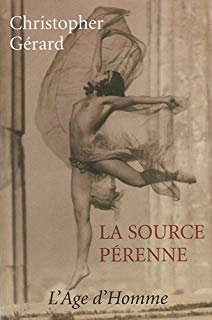

J’en parle dans La Source pérenne, qui retrace mon itinéraire spirituel : en dégageant les ruines d’un sanctuaire païen du Bas Empire, en nettoyant tessons et monnaies de bronze portant la fière devise Soli invicto comiti, en reconstruisant les murs du fanum gallo-romain (car en plus d’être terrassier, j’ai aussi joué au maçon – l’archéologie comme humanisme intégral), j’ai pris conscience de mon identité profonde, antérieure. Ce paganisme ne m’a pas été « enseigné » stricto sensu puisque mon entourage était de tendance rationaliste. Je l’ai redécouvert seul… à moins que les Puissances – celles du sanctuaire ? – ne se soient servies de moi. Les lectures, les fouilles, le goût du latin puis du grec, des expériences de type panthéiste à l’adolescence dans nos forêts, tout cela a fait de moi un polythéiste dès l’âge de seize ans. Depuis, je n’ai pas dévié et n’ai aucunement l’intention de le faire : je creuse mon sillon, en loyal paganus.

J’en parle dans La Source pérenne, qui retrace mon itinéraire spirituel : en dégageant les ruines d’un sanctuaire païen du Bas Empire, en nettoyant tessons et monnaies de bronze portant la fière devise Soli invicto comiti, en reconstruisant les murs du fanum gallo-romain (car en plus d’être terrassier, j’ai aussi joué au maçon – l’archéologie comme humanisme intégral), j’ai pris conscience de mon identité profonde, antérieure. Ce paganisme ne m’a pas été « enseigné » stricto sensu puisque mon entourage était de tendance rationaliste. Je l’ai redécouvert seul… à moins que les Puissances – celles du sanctuaire ? – ne se soient servies de moi. Les lectures, les fouilles, le goût du latin puis du grec, des expériences de type panthéiste à l’adolescence dans nos forêts, tout cela a fait de moi un polythéiste dès l’âge de seize ans. Depuis, je n’ai pas dévié et n’ai aucunement l’intention de le faire : je creuse mon sillon, en loyal paganus.

Pendant près de dix années, vous avez repris le flambeau de la revue polythéiste Antaios. Dans quel esprit avez-vous plongé dans cette aventure ?

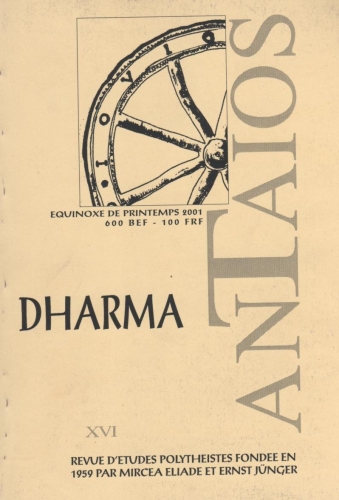

Durant mes études de philologie classique, j’avais découvert un exemplaire d’Antaios, la revue d’Eliade et de Jünger (1959-1971). Sa haute tenue, l’éventail des signatures (de Borges à Corbin) et cette volonté de réagir contre le nihilisme contemporain m’avaient plu. A l’époque, au début des années 80, le milieu universitaire se convertissait déjà à ce qu’il est maintenant convenu d’appeler « politiquement correct », expression confortable et passe-partout à laquelle je préfère celle d’imposture matérialiste et égalitaire, plus offensive. L’aventure d’Antaios(1992-2001) est née d’une réaction à l’imposture ; elle constituait, oui, une offensive. Minuscule, périphérique, mais réelle et qui, j’en suis certain, a laissé des traces.

En 1992, comme il n’existait aucune revue sur le paganisme qui correspondît à mes attentes de rigueur et d’ouverture, j’ai décidé de relancer Antaios, deuxième du nom, dans le but de défendre et d’illustrer la vision païenne du monde, et aussi, je le concède, de me faire quelques ennemis. Jünger m’a écrit pour m’encourager ; il me cite d’ailleurs dans l’ultime volume de ses mémoires, Soixante-dix s’efface. Pour son centième anniversaire en 1995, je lui ai fait parvenir la réplique en argent de la rouelle gallo-romaine qui servait d’emblème à Antaios.

En 1992, comme il n’existait aucune revue sur le paganisme qui correspondît à mes attentes de rigueur et d’ouverture, j’ai décidé de relancer Antaios, deuxième du nom, dans le but de défendre et d’illustrer la vision païenne du monde, et aussi, je le concède, de me faire quelques ennemis. Jünger m’a écrit pour m’encourager ; il me cite d’ailleurs dans l’ultime volume de ses mémoires, Soixante-dix s’efface. Pour son centième anniversaire en 1995, je lui ai fait parvenir la réplique en argent de la rouelle gallo-romaine qui servait d’emblème à Antaios.

L’esprit de la revue, que j’ai dirigée de manière autocratique, se caractérisait par une ouverture tous azimuts – ce qui m’a été reproché à ma plus profonde jubilation. Le franc-maçon progressiste côtoyait l’anarchiste déjanté et le dextriste ; l’universitaire frayait avec le poète : de Jean Haudry, sanskritiste mondialement connu, à Jean Parvulesco, l’ami d’Eliade et de Cioran, tous communiaient dans une quête des sources pérennes de l’imaginaire indo-européen, de Delphes à Bénarès. Seule l’originalité en ouvrait les portes, ainsi que la fantaisie et l’érudition. Jamais l’esprit de chapelle. Ce fut un beau moment, illustré par les trois aréopages parisiens, où nous reçûmes des gens aussi différents que Michel Maffesoli ou Dominique Venner. Je suis particulièrement fier des livraisons consacrées à Mithra, aux Lumières du Nord. Quand je suis allé aux Indes et que j’ai montré Antaios à des Brahmanes traditionalistes, j’ai eu la joie d’être approuvé avec chaleur.

Ce n’est pas vous faire insulte que de noter que votre goût ne vous porte pas vers la sphère politique. Vous préférez regarder le monde avec l’œil du philosophe et de l’esthète détaché. Considérez-vous que l’ensemble des conflits actuels, des luttes humaines peuvent finalement être ramenées au combat primordial du Beau contre le laid ?

Le faux n’est jamais beau, le laid jamais vrai : telle est la loi du Dharma, l’ordre naturel des choses. Il serait toutefois réducteur de tout interpréter selon ce prisme, même si cette dimension n’est pas absente de l’incessant polemos… auquel je prends part à ma manière, car l’écrivain n’est jamais « détaché » de son peuple ni de son temps. D’où mon intérêt pour la géopolitique et pour l’histoire comme art de décoder l’actualité, comme technique de résistance aux propagandes les plus sournoises. Si l’esthète peut lui aussi être un combattant, ne fût-ce que par une posture refusant le relâchement général, le consommateur, lui, ne se hausse jamais à ce niveau. Toutefois, vous avez raison, la posture du militant n’est pas la mienne… même si je me considère d’une certaine manière comme un soldat métapolitique au service d’une idée de la civilisation européenne, dont le déclin programmé me crucifie. Soldat de l’Idée, d’accord, mais pas dans une unité régulière. A chacun de servir à sa manière, du mieux qu’il peut. Moi, c’est comme électron libre.

Je n’ai pas hésité à écrire ailleurs que votre songe d’Empédocle me semblait voisin et frère des grandes aventures adolescentes de la collection Signe de Piste. Je pense notamment à la saga du Prince Eric et au Foulard de Sang. Qu’en pensez-vous ?

Jean-Louis Foncine était un fidèle abonné d’Antaios, que je retrouvais à divers colloques dans les années 90. Un gentilhomme d’une politesse exquise, Croix de Guerre 39-40, qui m’avait offert Un si long orage, ses mémoires de jeunesse (il avait vécu le bombardement de Dresde). Je dois toutefois préciser que je n’ai jamais lu une ligne de cette littérature qui, dans les athénées belges en tout cas, est connotée « collège », donc bourgeoisie bien-pensante : a priori, ces beaux jeunes gens si blonds, si proprets et leur chevalerie un peu ambiguë ne m’inspirent guère. Moi, je lisais plutôt Jules Verne et Alexandre Dumas, Tintin, Blake et Mortimer… Si vous cherchez des sources au Songe d’Empédocle, voyez plutôt du côté de Hesse et Jünger, de Lawrence et Yourcenar. Le regretté Pol Vandromme, qui m’aimait bien, avait comparé Le Songe d’Empédocle aux « réussites majeures d’André Fraigneau », un auteur qui a illuminé mes années d’étudiant.

Dans un récent échange avec Alain de Benoist, celui-ci envisageait que les luttes idéologiques soient de plus en plus attirées sur un plan secondaire et que ce sont les modes de vie, les incarnations qui pourraient faire échec au chaos « des adorateurs de la matière et [des] serviteurs de l’or ». Cette approche du « grain de sable » vous est-elle familière ?

Oui, vivent les grains de sable, qui rayent les dentiers ! Leurres et simulacres peuplent en effet notre modernité finissante, où règnent la futilité et le mensonge. Regardez l’Ukraine : même l’identité nationale peut être manipulée au service de l’hyperpuissance…

Le règne des médias menteurs et des images trafiquées pollue tout, y compris et surtout la langue française, notre bien le plus précieux. En tant que philologue, ancien professeur de latin et de français, en tant qu’écrivain, membre de cette pluriséculaire légion étrangère qui tente de servir la langue française avec honneur et fidélité, je ne puis qu’être horrifié par les distorsions démoniaques que les agents du système lui font subir. Au point de ne jamais regarder la télévision, de ne pas écouter la radio, de lire très peu de journaux, depuis bientôt trente ans. La plupart des débats avec leurs slogans truqués et leurs fausses lignes de fracture me soulèvent le coeur. Dès les premières lignes, je perçois chez un confrère à quelles sources il s’abreuve, s’il résiste ou non à la mise au pas, s’il fait partie des Véridiques, les seuls que je respecte. Pour ma part, je tente, non sans peine, de préserver mes yeux, mes oreilles, tant je sais la laideur contagieuse. Il y a une phrase du génial penseur colombien Gomez Davila qui synthétise à merveille cette vision : « Seuls conspirent efficacement contre le monde actuel ceux qui propagent en secret l’admiration de la beauté ».

Vous citez volontiers Ernst Jünger parmi vos maîtres, vos créanciers spirituels. Comment avez-vous rencontré son œuvre ?

Vous citez volontiers Ernst Jünger parmi vos maîtres, vos créanciers spirituels. Comment avez-vous rencontré son œuvre ?

Par les Orages d’acier, magnifique journal des tranchées, que j’ai lu étudiant. Par Les Falaises de marbre – un livre talisman pour moi. Puis par les Journaux parisiens, lus à l’armée, et ensuite tout le reste.

Si vous deviez retenir trois grandes idées ou visions dans la cohorte de ses essais, journaux et correspondances, quelles seraient-elles ?

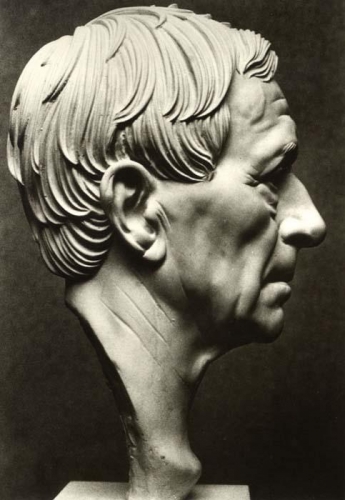

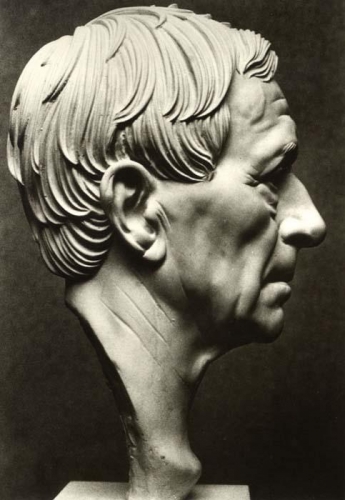

Les idées ne m’intéressent guère : j’imagine le jeune biologiste à Naples avec son nœud papillon, le capitaine de la Wehrmacht qui sauvegarde des archives pendant la Campagne de France, l’entomologiste aux cheveux blancs, le centenaire qui grille une cigarette dans son jardin… Il y a quelque chose de magique chez cet homme. Une lumière intérieure, une probité, une classe. Voyez le buste qu’en a fait Arno Breker : impérial.

Si Ernst Jünger est reconnu – peut-être plus en France qu’en Allemagne – comme un auteur majeur du XXème siècle, il est peut être d’autant plus extraordinaire par l’exemplarité de sa vie. Sa « tenue » comme dirait Dominique Venner. Qu’en pensez-vous ?

Bien sûr ! Comment ne pas être séduit par la haute tenue de l’homme, sa noblesse si visible, qui font de lui un modèle d’altitude. Un seigneur, subtil et érudit, sensible et lucide. Rara avis !

Ceux qui envisagent l’œuvre de Jünger de manière trop figée, comme l’Université y invite souvent, y découpent facilement des blocs (l’élan guerrier, l’exaltation nationaliste, l’admiration pour la technique puis sa critique, le retrait de l’anarque …). Jünger n’est-il pas tout simplement Européen, c’est-à-dire déterminé à faire naître de la confrontation des actes et des idées un dépassement par le haut. Ce qu’il semble avoir pleinement réussi en un siècle de vie…

Jünger est un seigneur, qui n’a pas dérogé. Pour ma part, c’est davantage l’observateur des hommes et de la nature, le capitaine des troupes d’occupation qui salue l’étoile jaune, le conjuré de 44, le subtil diariste qui me séduisent. Le romancier de Sur les Falaises de marbre, qui nargue un régime sombrant dans la folie furieuse – les massacres de Pologne et d’ailleurs. L’anarque, en un mot. Le théoricien de la technique, le nationaliste des années 1920 ne m’intéressent qu’à titre anecdotique.

Ce qui est souvent passé au second plan lorsque l’on évoque Jünger est son rapport extrêmement profond, amoureux, mystique avec la nature. Sa passion entomologique n’est nullement anecdotique. Il semble nous enseigner qu’en toutes circonstances, la contemplation de la nature suffit à nous ramener aux vérités premières…

C’est un trait de caractère éminemment germanique, cette tendresse pour la nature, cette vision panthéiste du monde.

En faisant renaître la revue Antaios, vous avez été régulièrement en contact avec le sage de Wilflingen, quels souvenirs conservez-vous de ces échanges ?

J’ai quelques cartes et lettres, un livre hors commerce dédicacé d’une splendide écriture, Prognosen. Une citation dans son Journal – ce qui ne me déplaît pas. Une carte postale à son image qu’il m’écrivit pour ses cent ans : l’écriture en est d’une absolue netteté. Ferme, comme celle de Dominique Venner sur sa lettre d’adieu, envoyée le jour de sa mort volontaire…

Permettez-moi de soumettre à l’auteur du Songe d’Empédocle ces quelques mots : « On ne peut échapper à ce monde. Ici ne s’ouvre qu’un seul chemin, celui de la salamandre, qui mène à travers les flammes »…

Belle illustration de la tension tragique, que je fais mienne.

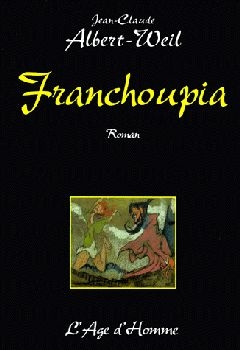

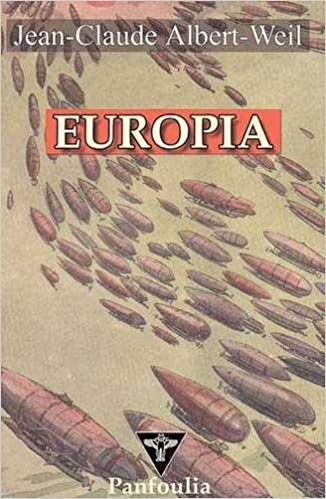

Des trois volumes de L’Altermonde, le deuxième, Franchoupia, est le moins abouti. Il traite d’une France libre réduite à la Guyane. Il s’agit d’une satire virulente de l’Hexagone sous les présidences de François Mitterrand et de Jacques Chirac. Il faut cependant reconnaître que deux décennies plus tard, l’immonde société franchoupienne s’épanouit sous les différents quinquennats de Sarközy, de Hollande et de Macron !

Des trois volumes de L’Altermonde, le deuxième, Franchoupia, est le moins abouti. Il traite d’une France libre réduite à la Guyane. Il s’agit d’une satire virulente de l’Hexagone sous les présidences de François Mitterrand et de Jacques Chirac. Il faut cependant reconnaître que deux décennies plus tard, l’immonde société franchoupienne s’épanouit sous les différents quinquennats de Sarközy, de Hollande et de Macron !

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

On ne réagira pas. Chateaubriand voit l’excès d’intelligence venir :

On ne réagira pas. Chateaubriand voit l’excès d’intelligence venir : C'est que nous avons perdu dans l'ordre moral. En tout temps il y a eu des crimes ; mais ils n'étaient point commis de sang−froid, comme ils le sont de nos jours, en raison de la perte du sentiment religieux. A cette heure ils ne révoltent plus, ils paraissent une conséquence de la marche du temps ; si on les jugeait autrefois d'une manière différente, c'est qu'on n'était pas encore, ainsi qu'on l'ose affirmer, assez avancé dans la connaissance de l'homme ; on les analyse actuellement ; on les éprouve au creuset, afin de voir ce qu'on peut en tirer d'utile, comme la chimie trouve des ingrédients dans les voiries. »

C'est que nous avons perdu dans l'ordre moral. En tout temps il y a eu des crimes ; mais ils n'étaient point commis de sang−froid, comme ils le sont de nos jours, en raison de la perte du sentiment religieux. A cette heure ils ne révoltent plus, ils paraissent une conséquence de la marche du temps ; si on les jugeait autrefois d'une manière différente, c'est qu'on n'était pas encore, ainsi qu'on l'ose affirmer, assez avancé dans la connaissance de l'homme ; on les analyse actuellement ; on les éprouve au creuset, afin de voir ce qu'on peut en tirer d'utile, comme la chimie trouve des ingrédients dans les voiries. »

Sommaire :

Sommaire : Un abonné m’écrit : « J’avais déjà lu et apprécié les cahiers de prison dans L’Année Céline, puis dans l’édition de Henri Godard avec fac-similés. J’ai pourtant l’impression d’en découvrir de nouvelles richesses dans les Cahiers Céline. Est-ce le format, la continuité du texte, la qualité des annotations de Jean-Paul Louis ? Toujours est-il que c’est à cette édition que je retournerai le plus volontiers, et je la recommande à tous les céliniens. » L’intérêt de cette édition se trouve ainsi parfaitement résumé. Si ce corpus était déjà connu des céliniens, le fait que toutes les parties en soient réunies en un seul volume constitue une heureuse initiative.Rappel des faits : c’est le 17 décembre 1945 que Céline est arrêté, les autorités françaises ayant demandé son extradition après avoir appris sa présence à Copenhague. Incarcéré à la prison de l’Ouest (essentiellement cellule 609, section K), Céline demande de quoi écrire. L’administration pénitentiaire lui fournit dix cahiers d’écolier de 32 pages avec comme consigne impérative de ne pas écrire sur l’affaire dont il est justiciable. Il n’en tiendra évidemment pas compte et, de février à octobre 1946, rédigera un ensemble de notes sur sa défense et ses accusateurs mais aussi sur d’autres sujets : épisodes de sa vie, conditions de réclusion, synopsis et esquisse pour des romans à venir, citations extraites de ses nombreuses lectures d’emprisonné qui lui permettent de tenir. Dans une préface éclairante Jean-Paul Louis relève que ces cahiers illustrent la transition célinienne vers ce qu’il nomme la « seconde révolution narrative et stylistique ». Laquelle s’engage par ce chef-d’œuvre, piètrement accueilli à son retour en France et encore méconnu aujourd’hui : Féerie pour une autre fois. Il faut saluer le soin avec lequel le texte a été établi et la qualité des annotations dont les connaisseurs avaient déjà en partie connaissance par trois livraisons de L’Année Céline, parues de 2007 à 2009. Comme on s’y attend, les formules incisives surgissent sous la plume du prisonnier. Florilège : « À Sigmaringen les réfugiés bouffent de la chimère » – « Moi aussi la Sirène d’Andersen m’a fait venir à Copenhague et puis elle m’a assassiné. » – « Je me sens tout à fait absous pour mes errements passés, mes cavaleries polémiques lorsque je vois avec quelle furie, quelle lâcheté, quelles effronteries, mes adversaires m’accablent à présent que je suis vaincu. » – « Je suis peut-être un des rares êtres au monde qui devraient être libres, presque tous les autres ont mérité la prison par leur servilité prétentieuse, leur bestialité ignoble, leur jactance maudite. » – « Pendant 4 ans il a fallu louvoyer au bord de la collaboration sans jamais tomber dedans. » – « Il n’y a pas d’affaire Céline mais il y a certainement un cas Charbonnières, furieux petit diplomate halluciné de haine. » – « Les discours m’assomment, les danseuses m’ensorcellent. »

Un abonné m’écrit : « J’avais déjà lu et apprécié les cahiers de prison dans L’Année Céline, puis dans l’édition de Henri Godard avec fac-similés. J’ai pourtant l’impression d’en découvrir de nouvelles richesses dans les Cahiers Céline. Est-ce le format, la continuité du texte, la qualité des annotations de Jean-Paul Louis ? Toujours est-il que c’est à cette édition que je retournerai le plus volontiers, et je la recommande à tous les céliniens. » L’intérêt de cette édition se trouve ainsi parfaitement résumé. Si ce corpus était déjà connu des céliniens, le fait que toutes les parties en soient réunies en un seul volume constitue une heureuse initiative.Rappel des faits : c’est le 17 décembre 1945 que Céline est arrêté, les autorités françaises ayant demandé son extradition après avoir appris sa présence à Copenhague. Incarcéré à la prison de l’Ouest (essentiellement cellule 609, section K), Céline demande de quoi écrire. L’administration pénitentiaire lui fournit dix cahiers d’écolier de 32 pages avec comme consigne impérative de ne pas écrire sur l’affaire dont il est justiciable. Il n’en tiendra évidemment pas compte et, de février à octobre 1946, rédigera un ensemble de notes sur sa défense et ses accusateurs mais aussi sur d’autres sujets : épisodes de sa vie, conditions de réclusion, synopsis et esquisse pour des romans à venir, citations extraites de ses nombreuses lectures d’emprisonné qui lui permettent de tenir. Dans une préface éclairante Jean-Paul Louis relève que ces cahiers illustrent la transition célinienne vers ce qu’il nomme la « seconde révolution narrative et stylistique ». Laquelle s’engage par ce chef-d’œuvre, piètrement accueilli à son retour en France et encore méconnu aujourd’hui : Féerie pour une autre fois. Il faut saluer le soin avec lequel le texte a été établi et la qualité des annotations dont les connaisseurs avaient déjà en partie connaissance par trois livraisons de L’Année Céline, parues de 2007 à 2009. Comme on s’y attend, les formules incisives surgissent sous la plume du prisonnier. Florilège : « À Sigmaringen les réfugiés bouffent de la chimère » – « Moi aussi la Sirène d’Andersen m’a fait venir à Copenhague et puis elle m’a assassiné. » – « Je me sens tout à fait absous pour mes errements passés, mes cavaleries polémiques lorsque je vois avec quelle furie, quelle lâcheté, quelles effronteries, mes adversaires m’accablent à présent que je suis vaincu. » – « Je suis peut-être un des rares êtres au monde qui devraient être libres, presque tous les autres ont mérité la prison par leur servilité prétentieuse, leur bestialité ignoble, leur jactance maudite. » – « Pendant 4 ans il a fallu louvoyer au bord de la collaboration sans jamais tomber dedans. » – « Il n’y a pas d’affaire Céline mais il y a certainement un cas Charbonnières, furieux petit diplomate halluciné de haine. » – « Les discours m’assomment, les danseuses m’ensorcellent. »

Sommaire :

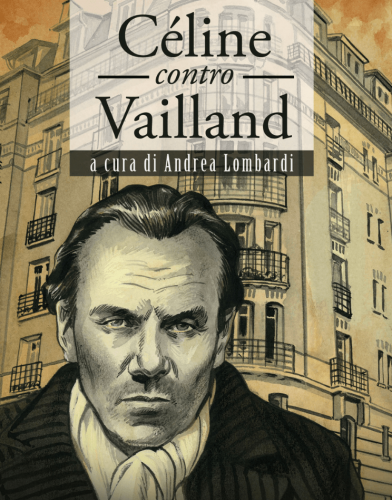

Sommaire : Aujourd’hui, il publie une plaquette réunissant les pièces du dossier polémique qui opposa Céline à Roger Vailland. Celui qui joua le rôle d’arbitre fut Robert Chamfleury (1900-1972), de son vrai nom Eugène Gohin. Comme chacun sait, il était locataire de l’appartement juste au-dessous de celui de Céline, au quatrième étage du 4 rue Girardon, à Montmartre. Après la guerre, il réfutera Vailland et affirmera que Céline était parfaitement au courant de ses activités de résistant. Au moment critique, Chamfleury lui proposa même un refuge en Bretagne. Dans une version antérieure de Féerie pour une autre fois, Céline le décrit (sous le nom de “Charmoise”) « cordial, compréhensif, conciliant, amical ». Sa personnalité est aujourd’hui mieux connue : parolier et éditeur de musique, Robert Chamfleury était spécialisé dans l’adaptation française de titres espagnols ou hispano-américains. Il fut ainsi une figure marquante de l’introduction en Europe des compositeurs cubains, et des rythmes nouveaux qu’ils apportaient. Il travaillait le plus souvent en duo avec un autre parolier, Henri Lemarchand. Lequel préfaça La Prodigieuse aventure humaine (1951, rééd. 1961) de son ami qui, sur le tard, rédigea plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique et de philosophie des sciences. Céline lui accusa réception avec cordialité de cet ouvrage et l’invita à venir le voir à Meudon. Dans sa plaquette, Andrea Lombardi reproduit la version intégrale de la lettre que Chamfleury adressa au directeur du Crapouillot, telle qu’elle parut, pour la première fois, dans le BC en 1990.

Aujourd’hui, il publie une plaquette réunissant les pièces du dossier polémique qui opposa Céline à Roger Vailland. Celui qui joua le rôle d’arbitre fut Robert Chamfleury (1900-1972), de son vrai nom Eugène Gohin. Comme chacun sait, il était locataire de l’appartement juste au-dessous de celui de Céline, au quatrième étage du 4 rue Girardon, à Montmartre. Après la guerre, il réfutera Vailland et affirmera que Céline était parfaitement au courant de ses activités de résistant. Au moment critique, Chamfleury lui proposa même un refuge en Bretagne. Dans une version antérieure de Féerie pour une autre fois, Céline le décrit (sous le nom de “Charmoise”) « cordial, compréhensif, conciliant, amical ». Sa personnalité est aujourd’hui mieux connue : parolier et éditeur de musique, Robert Chamfleury était spécialisé dans l’adaptation française de titres espagnols ou hispano-américains. Il fut ainsi une figure marquante de l’introduction en Europe des compositeurs cubains, et des rythmes nouveaux qu’ils apportaient. Il travaillait le plus souvent en duo avec un autre parolier, Henri Lemarchand. Lequel préfaça La Prodigieuse aventure humaine (1951, rééd. 1961) de son ami qui, sur le tard, rédigea plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique et de philosophie des sciences. Céline lui accusa réception avec cordialité de cet ouvrage et l’invita à venir le voir à Meudon. Dans sa plaquette, Andrea Lombardi reproduit la version intégrale de la lettre que Chamfleury adressa au directeur du Crapouillot, telle qu’elle parut, pour la première fois, dans le BC en 1990.

Ecologie, localisme, communautés alternatives, enracinement sont présent dans votre réflexion. Pensez vous que l’avenir appartient à un croisement entre la ZAD et la Tradition?

Ecologie, localisme, communautés alternatives, enracinement sont présent dans votre réflexion. Pensez vous que l’avenir appartient à un croisement entre la ZAD et la Tradition? Comment avez-vous découvert les milieux libres et colonies libertaires de la Belle Époque qui servent de source à l’inspiration du « Bocage à la Nage » ?

Comment avez-vous découvert les milieux libres et colonies libertaires de la Belle Époque qui servent de source à l’inspiration du « Bocage à la Nage » ?

Antoine a donc choisi l’obscurité, décevant ainsi son épouse, qui le largue (et cesse de jouer au mécène) et, bientôt, sa fille Blandine, que viendra consoler l’attentionné Thomas. Il vivote dans un HLM de la Grand’Mare (hilarants tableautins du « vivre-ensemble ») et se contente de CDD à la médiathèque Arthur Rainbow (!), l’un des décors du roman – prétexte pour l’auteur à une description aussi comique que glaçante du dispositif d’infantilisation des masses et de leur encadrement « culturel ». Notre bibliothécaire tranche d’avec ses jeunes collègues, acquis à la culture du divertissement et conscients de leur rôle dans le dressage « citoyen » de leurs usagers. Il fera, ô surprise, l’objet d’une dénonciation en règle pour un article littéraire de sa revue consacré à un écrivain qui, dans un français parfait, ose évoquer l’actuel chaos migratoire et ses conséquences sans l’enthousiasme ni la cécité de commande.

Antoine a donc choisi l’obscurité, décevant ainsi son épouse, qui le largue (et cesse de jouer au mécène) et, bientôt, sa fille Blandine, que viendra consoler l’attentionné Thomas. Il vivote dans un HLM de la Grand’Mare (hilarants tableautins du « vivre-ensemble ») et se contente de CDD à la médiathèque Arthur Rainbow (!), l’un des décors du roman – prétexte pour l’auteur à une description aussi comique que glaçante du dispositif d’infantilisation des masses et de leur encadrement « culturel ». Notre bibliothécaire tranche d’avec ses jeunes collègues, acquis à la culture du divertissement et conscients de leur rôle dans le dressage « citoyen » de leurs usagers. Il fera, ô surprise, l’objet d’une dénonciation en règle pour un article littéraire de sa revue consacré à un écrivain qui, dans un français parfait, ose évoquer l’actuel chaos migratoire et ses conséquences sans l’enthousiasme ni la cécité de commande.

Tragique destin que celui de ce jeune Liégeois qui n’aura pu exercer sa profession que durant une quinzaine d’années. Pour beaucoup, il demeure le découvreur de Céline auquel son nom demeure associé. Et pourtant nombreuses sont les œuvres importantes du XXe siècle qu’il aura publiées : L’Hôtel du Nord d’Eugène Dabit, Héliogabale d’Artaud, Tropismes de Nathalie Sarraute, Les Beaux Quartiers d’Aragon, Les Décombres de Rebatet, Le Bonheur des tristes de Luc Dietrich, Les Marais de Dominique Rolin, Notre-Dame des Fleurs de Jean Genet, pour ne citer que les plus connues.

Tragique destin que celui de ce jeune Liégeois qui n’aura pu exercer sa profession que durant une quinzaine d’années. Pour beaucoup, il demeure le découvreur de Céline auquel son nom demeure associé. Et pourtant nombreuses sont les œuvres importantes du XXe siècle qu’il aura publiées : L’Hôtel du Nord d’Eugène Dabit, Héliogabale d’Artaud, Tropismes de Nathalie Sarraute, Les Beaux Quartiers d’Aragon, Les Décombres de Rebatet, Le Bonheur des tristes de Luc Dietrich, Les Marais de Dominique Rolin, Notre-Dame des Fleurs de Jean Genet, pour ne citer que les plus connues.

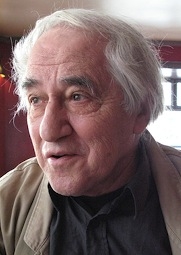

C’est à Rome que j’ai appris la disparition en avril du cher Jean-Claude Albert-Weil (1933-2019), l’un des écrivains les plus singuliers que j’ai rencontrés. Cette chance, je la dois à mon ami Marc Laudelout, l’éditeur du Bulletin célinien, qui, vers 1997, attira mon attention et celle de quelques happy few sur un hallucinant roman, mixte de Swift et de Philip K. Dick, Sont les oiseaux.

C’est à Rome que j’ai appris la disparition en avril du cher Jean-Claude Albert-Weil (1933-2019), l’un des écrivains les plus singuliers que j’ai rencontrés. Cette chance, je la dois à mon ami Marc Laudelout, l’éditeur du Bulletin célinien, qui, vers 1997, attira mon attention et celle de quelques happy few sur un hallucinant roman, mixte de Swift et de Philip K. Dick, Sont les oiseaux. Je ne fus pas séduit par ces suites dont le délire narratif et langagier me rebuta. Je pense que Jean-Claude Albert-Weil fut l’homme d’un seul livre, un roman-monde où il déversa d’un coup et dans le bon ordre ses phantasmes de démiurge. Je l’avais perdu de vue depuis longtemps, ce qui n’atténue en rien ma peine à l’idée de ne plus revoir cet homme unique qui m’aimait bien.

Je ne fus pas séduit par ces suites dont le délire narratif et langagier me rebuta. Je pense que Jean-Claude Albert-Weil fut l’homme d’un seul livre, un roman-monde où il déversa d’un coup et dans le bon ordre ses phantasmes de démiurge. Je l’avais perdu de vue depuis longtemps, ce qui n’atténue en rien ma peine à l’idée de ne plus revoir cet homme unique qui m’aimait bien.

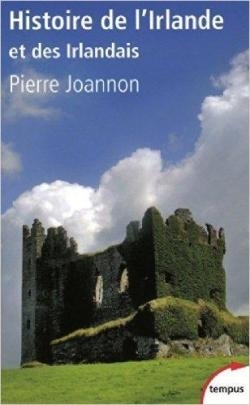

- Pierre Joannon : Navré de vous décevoir ! Aucune goutte de sang irlandais ne coulait dans mes veines jusqu’à une date récente. En 1997, le Taoiseach(Premier ministre) de l’époque a dû sans doute estimer qu’il y avait là une lacune à combler, et il me fit octroyer la nationalité irlandaise, une reconnaissance dont je ne suis pas peu fier. On peut en tirer deux observations : que l’Irlande sait reconnaître les siens, et qu’on peut choisir ses racines au lieu de se contenter de les recevoir en héritage ! D’où me vient cette passion pour l’Irlande ? D’un voyage fortuit effectué au début des années soixante. J’ai eu le coup de foudre pour les paysages du Kerry et du Connemara qui correspondaient si exactement au pays rêvé que chacun porte en soi sans toujours avoir la chance de le rencontrer. Et le méditerranéen que je suis fut immédiatement séduit par ce peuple de conteurs disert, roublard et émouvant, prompt à passer du rire aux larmes avec un bonheur d’expression qui a disparu dans nos sociétés dites évoluées. L’histoire de cette île venait à point nommé répondre à certaines interrogations qui étaient les miennes au lendemain de la débâcle algérienne. Je me mis à lire tous les ouvrages qui me tombaient sous la main, tant en français qu’en anglais. Etudiant en droit, je consacrais ma thèse de doctorat d’Etat à la constitution de l’Etat Libre d’Irlande de 1922 et à la constitution de l’Eire concoctée par Eamon de Valera en 1937. Un premier livre sur l’Irlande, paru aux Editions Plon grâce à l’appui bienveillant de Marcel Jullian, me valut une distinction de l’Académie Française. A quelques temps de là, le professeur Patrick Rafroidi qui avait créé au sein de l’Université de Lille un Centre d’études et de recherches irlandaise unique en France, m’offrit de diriger avec lui la revue universitaire Etudes Irlandaises. En acceptant, je ne me doutais guère que j’en assumerai les fonctions de corédacteur en chef pendant vingt-huit ans. Je publiais, dans le même temps plusieurs ouvrages sur le nationalisme irlandais, sur le débarquement des Français dans le comté de Mayo en 1798, sur de Gaulle et ses rapports avec l’Irlande dont étaient originaires ses ancêtres Mac Cartan, sur Michael Collins et la guerre d’indépendance anglo-irlandaise de 1919-1921, sur John Hume et l’évolution du processus de paix nord-irlandais. J’organisais également plusieurs colloques sur la Verte Erin à la Sorbonne, au Collège de France, à l’UNESCO, à l’Académie de la Paix et de la Sécurité Internationale et à l’Université de Nice. Enfin, en 1989, je pris l’initiative de créer la branche française de la Confédération des Ireland Funds, la plus importante organisation internationale non gouvernementale d’aide à l’Irlande réunissant à travers le monde Irlandais de souche, Irlandais de la diaspora et amis de l’Irlande. Vecteur privilégié de l’amitié entre nos deux pays, l’Ireland Fund de France que je préside distribue des bourses à des étudiants des deux pays, subventionne des manifestations culturelles d’intérêt commun et participe activement à l’essor des relations bilatérales dans tous les domaines. Ainsi que vous pouvez le constater, l’Irlande a fait boule de neige dans ma vie, sans que cela ait été le moins du monde prémédité. Le hasard fait parfois bien les choses.

- Pierre Joannon : Navré de vous décevoir ! Aucune goutte de sang irlandais ne coulait dans mes veines jusqu’à une date récente. En 1997, le Taoiseach(Premier ministre) de l’époque a dû sans doute estimer qu’il y avait là une lacune à combler, et il me fit octroyer la nationalité irlandaise, une reconnaissance dont je ne suis pas peu fier. On peut en tirer deux observations : que l’Irlande sait reconnaître les siens, et qu’on peut choisir ses racines au lieu de se contenter de les recevoir en héritage ! D’où me vient cette passion pour l’Irlande ? D’un voyage fortuit effectué au début des années soixante. J’ai eu le coup de foudre pour les paysages du Kerry et du Connemara qui correspondaient si exactement au pays rêvé que chacun porte en soi sans toujours avoir la chance de le rencontrer. Et le méditerranéen que je suis fut immédiatement séduit par ce peuple de conteurs disert, roublard et émouvant, prompt à passer du rire aux larmes avec un bonheur d’expression qui a disparu dans nos sociétés dites évoluées. L’histoire de cette île venait à point nommé répondre à certaines interrogations qui étaient les miennes au lendemain de la débâcle algérienne. Je me mis à lire tous les ouvrages qui me tombaient sous la main, tant en français qu’en anglais. Etudiant en droit, je consacrais ma thèse de doctorat d’Etat à la constitution de l’Etat Libre d’Irlande de 1922 et à la constitution de l’Eire concoctée par Eamon de Valera en 1937. Un premier livre sur l’Irlande, paru aux Editions Plon grâce à l’appui bienveillant de Marcel Jullian, me valut une distinction de l’Académie Française. A quelques temps de là, le professeur Patrick Rafroidi qui avait créé au sein de l’Université de Lille un Centre d’études et de recherches irlandaise unique en France, m’offrit de diriger avec lui la revue universitaire Etudes Irlandaises. En acceptant, je ne me doutais guère que j’en assumerai les fonctions de corédacteur en chef pendant vingt-huit ans. Je publiais, dans le même temps plusieurs ouvrages sur le nationalisme irlandais, sur le débarquement des Français dans le comté de Mayo en 1798, sur de Gaulle et ses rapports avec l’Irlande dont étaient originaires ses ancêtres Mac Cartan, sur Michael Collins et la guerre d’indépendance anglo-irlandaise de 1919-1921, sur John Hume et l’évolution du processus de paix nord-irlandais. J’organisais également plusieurs colloques sur la Verte Erin à la Sorbonne, au Collège de France, à l’UNESCO, à l’Académie de la Paix et de la Sécurité Internationale et à l’Université de Nice. Enfin, en 1989, je pris l’initiative de créer la branche française de la Confédération des Ireland Funds, la plus importante organisation internationale non gouvernementale d’aide à l’Irlande réunissant à travers le monde Irlandais de souche, Irlandais de la diaspora et amis de l’Irlande. Vecteur privilégié de l’amitié entre nos deux pays, l’Ireland Fund de France que je préside distribue des bourses à des étudiants des deux pays, subventionne des manifestations culturelles d’intérêt commun et participe activement à l’essor des relations bilatérales dans tous les domaines. Ainsi que vous pouvez le constater, l’Irlande a fait boule de neige dans ma vie, sans que cela ait été le moins du monde prémédité. Le hasard fait parfois bien les choses. - C. G. :

- C. G. :  - P. J. : Je suis bien en peine de vous répondre. Il existe tant de figures attachantes ou admirables : Parnell, Michael Collins, de Valera, John Hume aujourd’hui. Peut-être ai-je une prédilection pour Theobald Wolfe Tone, ce jeune avocat protestant qui fut, au dix-huitième siècle, « l’inventeur » du nationalisme irlandais après avoir échoué à intéresser les Anglais à un fumeux projet de colonisation. Il voulait émanciper les catholiques, mobiliser les protestants, liquider les dissensions religieuses au profit d’une conception éclairée de la citoyenneté, briser les liens de sujétion à l’Angleterre. Artisan de l’alliance franco-irlandaise il a laissé un merveilleux journal narrant ses aventures et ses intrigues dans le Paris du Directoire. On y découvre un jeune homme curieux, gai, aimant les femmes et le bon vin, fasciné par le théâtre et les défilés militaires, enthousiasmé par Hoche et beaucoup moins par Bonaparte. Capturé par les Anglais à la suite du piteux échec d’une tentative de débarquement français en Irlande, il sollicita de la cour martiale qui le jugeait la faveur d’être passé par les armes « pour avoir eu l’honneur de porter l’uniforme français ». Elle lui fut refusée : il fut condamné au gibet. La veille de l’exécution, il se trancha la gorge avec un canif et agonisa toute une semaine avant d’expirer le 19 novembre 1798.

- P. J. : Je suis bien en peine de vous répondre. Il existe tant de figures attachantes ou admirables : Parnell, Michael Collins, de Valera, John Hume aujourd’hui. Peut-être ai-je une prédilection pour Theobald Wolfe Tone, ce jeune avocat protestant qui fut, au dix-huitième siècle, « l’inventeur » du nationalisme irlandais après avoir échoué à intéresser les Anglais à un fumeux projet de colonisation. Il voulait émanciper les catholiques, mobiliser les protestants, liquider les dissensions religieuses au profit d’une conception éclairée de la citoyenneté, briser les liens de sujétion à l’Angleterre. Artisan de l’alliance franco-irlandaise il a laissé un merveilleux journal narrant ses aventures et ses intrigues dans le Paris du Directoire. On y découvre un jeune homme curieux, gai, aimant les femmes et le bon vin, fasciné par le théâtre et les défilés militaires, enthousiasmé par Hoche et beaucoup moins par Bonaparte. Capturé par les Anglais à la suite du piteux échec d’une tentative de débarquement français en Irlande, il sollicita de la cour martiale qui le jugeait la faveur d’être passé par les armes « pour avoir eu l’honneur de porter l’uniforme français ». Elle lui fut refusée : il fut condamné au gibet. La veille de l’exécution, il se trancha la gorge avec un canif et agonisa toute une semaine avant d’expirer le 19 novembre 1798.

Comme le remarqueront les lecteurs du Songe d’Empédocle, le jeune Padraig est du genre à avoir « la nuque raide », pour citer l’Ancien Testament, une fois n’est pas coutume. Je veux dire que ses origines hiberniennes et brabançonnes ne prédisposent en rien cet homme archaïque à la soumission, fût-elle grimée en divertissement festif, ni à la docile acceptation des dogmes, quelle que soit leur date de fabrication. Druide et barde à la fois, il ne peut que suffoquer dans l’étouffoir spirituel que représente son époque, définie en ces termes par le regretté Philippe Muray : « Le grand bain multicolore du consentir liquéfiant ».

Comme le remarqueront les lecteurs du Songe d’Empédocle, le jeune Padraig est du genre à avoir « la nuque raide », pour citer l’Ancien Testament, une fois n’est pas coutume. Je veux dire que ses origines hiberniennes et brabançonnes ne prédisposent en rien cet homme archaïque à la soumission, fût-elle grimée en divertissement festif, ni à la docile acceptation des dogmes, quelle que soit leur date de fabrication. Druide et barde à la fois, il ne peut que suffoquer dans l’étouffoir spirituel que représente son époque, définie en ces termes par le regretté Philippe Muray : « Le grand bain multicolore du consentir liquéfiant ». J’en parle dans La Source pérenne, qui retrace mon itinéraire spirituel : en dégageant les ruines d’un sanctuaire païen du Bas Empire, en nettoyant tessons et monnaies de bronze portant la fière devise Soli invicto comiti, en reconstruisant les murs du fanum gallo-romain (car en plus d’être terrassier, j’ai aussi joué au maçon – l’archéologie comme humanisme intégral), j’ai pris conscience de mon identité profonde, antérieure. Ce paganisme ne m’a pas été « enseigné » stricto sensu puisque mon entourage était de tendance rationaliste. Je l’ai redécouvert seul… à moins que les Puissances – celles du sanctuaire ? – ne se soient servies de moi. Les lectures, les fouilles, le goût du latin puis du grec, des expériences de type panthéiste à l’adolescence dans nos forêts, tout cela a fait de moi un polythéiste dès l’âge de seize ans. Depuis, je n’ai pas dévié et n’ai aucunement l’intention de le faire : je creuse mon sillon, en loyal paganus.

J’en parle dans La Source pérenne, qui retrace mon itinéraire spirituel : en dégageant les ruines d’un sanctuaire païen du Bas Empire, en nettoyant tessons et monnaies de bronze portant la fière devise Soli invicto comiti, en reconstruisant les murs du fanum gallo-romain (car en plus d’être terrassier, j’ai aussi joué au maçon – l’archéologie comme humanisme intégral), j’ai pris conscience de mon identité profonde, antérieure. Ce paganisme ne m’a pas été « enseigné » stricto sensu puisque mon entourage était de tendance rationaliste. Je l’ai redécouvert seul… à moins que les Puissances – celles du sanctuaire ? – ne se soient servies de moi. Les lectures, les fouilles, le goût du latin puis du grec, des expériences de type panthéiste à l’adolescence dans nos forêts, tout cela a fait de moi un polythéiste dès l’âge de seize ans. Depuis, je n’ai pas dévié et n’ai aucunement l’intention de le faire : je creuse mon sillon, en loyal paganus. En 1992, comme il n’existait aucune revue sur le paganisme qui correspondît à mes attentes de rigueur et d’ouverture, j’ai décidé de relancer Antaios, deuxième du nom, dans le but de défendre et d’illustrer la vision païenne du monde, et aussi, je le concède, de me faire quelques ennemis. Jünger m’a écrit pour m’encourager ; il me cite d’ailleurs dans l’ultime volume de ses mémoires, Soixante-dix s’efface. Pour son centième anniversaire en 1995, je lui ai fait parvenir la réplique en argent de la rouelle gallo-romaine qui servait d’emblème à Antaios.

En 1992, comme il n’existait aucune revue sur le paganisme qui correspondît à mes attentes de rigueur et d’ouverture, j’ai décidé de relancer Antaios, deuxième du nom, dans le but de défendre et d’illustrer la vision païenne du monde, et aussi, je le concède, de me faire quelques ennemis. Jünger m’a écrit pour m’encourager ; il me cite d’ailleurs dans l’ultime volume de ses mémoires, Soixante-dix s’efface. Pour son centième anniversaire en 1995, je lui ai fait parvenir la réplique en argent de la rouelle gallo-romaine qui servait d’emblème à Antaios. Vous citez volontiers Ernst Jünger parmi vos maîtres, vos créanciers spirituels. Comment avez-vous rencontré son œuvre ?

Vous citez volontiers Ernst Jünger parmi vos maîtres, vos créanciers spirituels. Comment avez-vous rencontré son œuvre ?

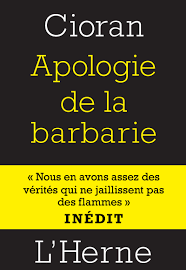

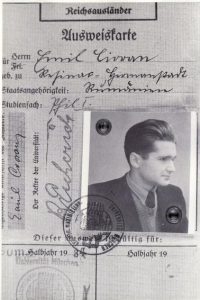

Emil Cioran

Emil Cioran A rare and stimulating combination in Cioran’s writings: unsentimental observation and intense pathos.

A rare and stimulating combination in Cioran’s writings: unsentimental observation and intense pathos. But fascism cannot work miracles. Politics must work with the human material and historical trajectory that one has. That is being true to oneself. To wish for total transformation and the tabula rasa is to invite disaster. Such revolutions are generally an exercise in self-harm. Once the passions and intoxications have settled, one finds the nation stunted and lessened: by civil war, by tyranny, by self-mutilation and deformation in the stubborn in the name of utopian goals. The historic gap with the ‘advanced’ nations is widened further still by the ordeal.

But fascism cannot work miracles. Politics must work with the human material and historical trajectory that one has. That is being true to oneself. To wish for total transformation and the tabula rasa is to invite disaster. Such revolutions are generally an exercise in self-harm. Once the passions and intoxications have settled, one finds the nation stunted and lessened: by civil war, by tyranny, by self-mutilation and deformation in the stubborn in the name of utopian goals. The historic gap with the ‘advanced’ nations is widened further still by the ordeal.

Yes, Elementarteilchen was an immediate sensation and a huge bestseller.

Yes, Elementarteilchen was an immediate sensation and a huge bestseller.

Tout a été dit sur l’indigeste pavé du tandem Taguieff-Duraffour paru au début de l’année passée ¹. En attendant la version en collection de poche, agrémentée d’une préface sur la réception critique (!), on peut maintenant y revenir avec quelque recul même si d’aucuns penseront qu’on lui accorde trop d’importance.

Tout a été dit sur l’indigeste pavé du tandem Taguieff-Duraffour paru au début de l’année passée ¹. En attendant la version en collection de poche, agrémentée d’une préface sur la réception critique (!), on peut maintenant y revenir avec quelque recul même si d’aucuns penseront qu’on lui accorde trop d’importance.

Les personnages de cet essai romanesque (le narrateur travaille sur Opera Palas – belle mise en abyme , le journaliste étatsunien Julius Wood qui fait plus que du journalisme) pratiquent à leur façon l’impersonnalité active. Toutefois, bien que mise en arrière-plan, c’est une œuvre d’art qui focalise l’attention : Le Grand Verre de Marcel Duchamp, aussi connu sous le nom de La Mariée mise à nu par ses célibataires, même. Réalisé entre 1915 et 1923 sur du verre (fils de plomb, feuilles et peinture), cette œuvre inachevée et fêlée présente une riche polysémie propice aux interprétations érotiques, psychanalytiques ou ésotériques. C’est dans ce dernier champ qu’intervient principalement Opera Palas.

Les personnages de cet essai romanesque (le narrateur travaille sur Opera Palas – belle mise en abyme , le journaliste étatsunien Julius Wood qui fait plus que du journalisme) pratiquent à leur façon l’impersonnalité active. Toutefois, bien que mise en arrière-plan, c’est une œuvre d’art qui focalise l’attention : Le Grand Verre de Marcel Duchamp, aussi connu sous le nom de La Mariée mise à nu par ses célibataires, même. Réalisé entre 1915 et 1923 sur du verre (fils de plomb, feuilles et peinture), cette œuvre inachevée et fêlée présente une riche polysémie propice aux interprétations érotiques, psychanalytiques ou ésotériques. C’est dans ce dernier champ qu’intervient principalement Opera Palas.

« L’Église catholique, qui avait toujours regardé avec réticence la sexualité hors mariage, accueillit avec enthousiasme cette évolution vers le mariage d’amour, plus conforme à ses théories (« Homme et femme Il les créa »), plus propre à constituer un premier pas vers cette civilisation de la paix, de la fidélité et de l’amour qui constituait son but naturel. Le Parti communiste, seule force spirituelle susceptible d’être mise en regard de l’Église catholique pendant ces années, combattait pour des objectifs presque identiques. C’est donc avec une impatience unanime que les jeunes gens des années cinquante attendaient de tomber amoureux, d’autant que la désertification rurale, la disparition concomitante des communautés villageoises permettaient au choix du futur conjoint de s’effectuer dans un rayon presque illimité, en même temps qu’elles lui donnaient une importance extrême (c’est en septembre 1955 que fut lancée à Sarcelles la politique dite des « grands ensembles », traduction visuelle évidente d’une socialité réduite au cadre du noyau familial). C’est donc sans arbitraire que l’on peut caractériser les années cinquante, le début des années soixante comme un véritable âge d’or du sentiment amoureux – dont les chansons de Jean Ferrat, celles de Françoise Hardy dans sa première période peuvent encore aujourd’hui nous restituer l’image. »

« L’Église catholique, qui avait toujours regardé avec réticence la sexualité hors mariage, accueillit avec enthousiasme cette évolution vers le mariage d’amour, plus conforme à ses théories (« Homme et femme Il les créa »), plus propre à constituer un premier pas vers cette civilisation de la paix, de la fidélité et de l’amour qui constituait son but naturel. Le Parti communiste, seule force spirituelle susceptible d’être mise en regard de l’Église catholique pendant ces années, combattait pour des objectifs presque identiques. C’est donc avec une impatience unanime que les jeunes gens des années cinquante attendaient de tomber amoureux, d’autant que la désertification rurale, la disparition concomitante des communautés villageoises permettaient au choix du futur conjoint de s’effectuer dans un rayon presque illimité, en même temps qu’elles lui donnaient une importance extrême (c’est en septembre 1955 que fut lancée à Sarcelles la politique dite des « grands ensembles », traduction visuelle évidente d’une socialité réduite au cadre du noyau familial). C’est donc sans arbitraire que l’on peut caractériser les années cinquante, le début des années soixante comme un véritable âge d’or du sentiment amoureux – dont les chansons de Jean Ferrat, celles de Françoise Hardy dans sa première période peuvent encore aujourd’hui nous restituer l’image. »

Sommaire :

Sommaire :

Certains de ses romans sont passés à la postérité. Une chanson de Serge Gainsbourg mentionne L’amour monstre. Louis Pauwels doit aussi sa renommée à deux essais coécrits avec Jacques Bergier, Le matin des magiciens (1960), et sa suite moins connue, L’homme éternel (1970). Le succès du Matin des magiciens lui permit de lancer, dès 1961, la revue Planète versée dans le réalisme fantastique (l’Atlantide, les extra-terrestres dans l’histoire, le Tibet mystérieux, les expériences parapsychologiques, etc.).

Certains de ses romans sont passés à la postérité. Une chanson de Serge Gainsbourg mentionne L’amour monstre. Louis Pauwels doit aussi sa renommée à deux essais coécrits avec Jacques Bergier, Le matin des magiciens (1960), et sa suite moins connue, L’homme éternel (1970). Le succès du Matin des magiciens lui permit de lancer, dès 1961, la revue Planète versée dans le réalisme fantastique (l’Atlantide, les extra-terrestres dans l’histoire, le Tibet mystérieux, les expériences parapsychologiques, etc.). Ce zélateur anti-écologiste du progrès technicien s’intéressait à l’Europe. Dans son maître-livre, Le droit de parler (Albin Michel, 1981), le recueil de ses premières chroniques « révolutionnaires – conservatrices » du Figaro Magazine préfacé par Jean-Édern Hallier, il revient régulièrement sur l’avenir de notre continent. « Pour que l’Europe trouve son indépendance et assure sa sécurité, elle n’a pas d’autre voie que la volonté de puissance. Nous devons avoir le dessein de devenir l’une des grandes puissances mondiales, y compris dans le domaine militaire. Nous en avons les moyens. Nous avons le nombre. […] Nous avons à nous affirmer et à nous manifester comme union des nations du vieux monde central, communauté vivante de peuples historiques concrets, forgeant concrètement leur sécurité, conscients de leur originalité, soucieux de leur rayonnement (p. 219). »

Ce zélateur anti-écologiste du progrès technicien s’intéressait à l’Europe. Dans son maître-livre, Le droit de parler (Albin Michel, 1981), le recueil de ses premières chroniques « révolutionnaires – conservatrices » du Figaro Magazine préfacé par Jean-Édern Hallier, il revient régulièrement sur l’avenir de notre continent. « Pour que l’Europe trouve son indépendance et assure sa sécurité, elle n’a pas d’autre voie que la volonté de puissance. Nous devons avoir le dessein de devenir l’une des grandes puissances mondiales, y compris dans le domaine militaire. Nous en avons les moyens. Nous avons le nombre. […] Nous avons à nous affirmer et à nous manifester comme union des nations du vieux monde central, communauté vivante de peuples historiques concrets, forgeant concrètement leur sécurité, conscients de leur originalité, soucieux de leur rayonnement (p. 219). »

Jusqu’à ce jour, tout le monde (Céline lui-même, ses biographes, le monde judiciaire) considérait qu’en 1950 la justice française avait été bonne fille avec l’auteur des Beaux draps. Anne Simonin, directrice de recherche au CNRS, estime, elle, que le jugement fut d’une « sévérité extrême » ¹. Mais il y a mieux : on sait que l’année précédente, en novembre 1949, le commissaire du gouvernement Jean Seltensperger fut dessaisi du dossier, sa hiérarchie estimant son réquisitoire magnanime. Il se concluait, en effet, par le renvoi de Céline devant une Chambre civique (au lieu de la Cour de justice), ce qui eût entraîné une peine sensiblement moins lourde. L’historienne considère qu’il s’agit en réalité d’une « apparente complaisance », le magistrat ayant, au contraire, fait preuve d’une rare duplicité : « Imaginer renvoyer Céline en chambre civique était une façon habile de l’inciter à rentrer en France et à se produire en justice. Une fois Céline devant une chambre civique et condamné à la dégradation nationale, rien n’interdisait au commissaire du gouvernement de considérer que Céline avait aussi commis des actes de nature à nuire à la défense nationale (art. 83-4 du Code pénal). Le mandat d’arrêt, ordonné en 1945, autoriserait alors à renvoyer Céline en prison avant de le déférer en Cour de justice. Et le tour serait joué. » C’est perdre de vue que, dans son réquisitoire, Seltensperger avait requis la mainlevée du mandat d’arrêt. Et c’est surtout ne pas connaître les arcanes de cette histoire judiciaire. Coïncidence : il se trouve que le père (magistrat, lui aussi) d’un de nos célinistes les plus pointus, Éric Mazet, fut le meilleur ami de Jean Seltensperger. Au mitan des années soixante, les confidences que celui-ci fit au jeune Mazet attestent qu’il n’a jamais voulu piéger Céline, bien au contraire. Le réquisitoire modéré qu’il prononça en atteste et ce n’est pas pour rien que le dossier fut confié à un autre magistrat.

Jusqu’à ce jour, tout le monde (Céline lui-même, ses biographes, le monde judiciaire) considérait qu’en 1950 la justice française avait été bonne fille avec l’auteur des Beaux draps. Anne Simonin, directrice de recherche au CNRS, estime, elle, que le jugement fut d’une « sévérité extrême » ¹. Mais il y a mieux : on sait que l’année précédente, en novembre 1949, le commissaire du gouvernement Jean Seltensperger fut dessaisi du dossier, sa hiérarchie estimant son réquisitoire magnanime. Il se concluait, en effet, par le renvoi de Céline devant une Chambre civique (au lieu de la Cour de justice), ce qui eût entraîné une peine sensiblement moins lourde. L’historienne considère qu’il s’agit en réalité d’une « apparente complaisance », le magistrat ayant, au contraire, fait preuve d’une rare duplicité : « Imaginer renvoyer Céline en chambre civique était une façon habile de l’inciter à rentrer en France et à se produire en justice. Une fois Céline devant une chambre civique et condamné à la dégradation nationale, rien n’interdisait au commissaire du gouvernement de considérer que Céline avait aussi commis des actes de nature à nuire à la défense nationale (art. 83-4 du Code pénal). Le mandat d’arrêt, ordonné en 1945, autoriserait alors à renvoyer Céline en prison avant de le déférer en Cour de justice. Et le tour serait joué. » C’est perdre de vue que, dans son réquisitoire, Seltensperger avait requis la mainlevée du mandat d’arrêt. Et c’est surtout ne pas connaître les arcanes de cette histoire judiciaire. Coïncidence : il se trouve que le père (magistrat, lui aussi) d’un de nos célinistes les plus pointus, Éric Mazet, fut le meilleur ami de Jean Seltensperger. Au mitan des années soixante, les confidences que celui-ci fit au jeune Mazet attestent qu’il n’a jamais voulu piéger Céline, bien au contraire. Le réquisitoire modéré qu’il prononça en atteste et ce n’est pas pour rien que le dossier fut confié à un autre magistrat.